Les ingénieurs investis dans des projets horlogers d’envergure n’étaient toutefois pas tous japonais. Chez ETA notamment, ils ont ainsi mis au point le calibre de la Delirium, confié à quatre marques : Longines pour la Delirium Feuille d’Or, Omega pour la version Dinosaure de 1,8 mm d’épaisseur totale, Eterna pour l’Espada Quartz et Concord pour la Delirium de 2 mm d’épaisseur. Des records de finesse obtenus en utilisant le fond de boîte comme platine et ce pour le prix de 4’500 $ en 1978 pour le seul calibre. Ce principe de construction n’allait pas rester sans suite. Car une autre révolution couvait dans les bureaux d’ETA, en Suisse, à l’aube des années 1980. Ernst Thomke, alors directeur d’ETA, assisté des ingénieurs Jacques Müller et Elmar Mock, œuvrait à la mise au point d’une montre économique. Pour en limiter les coûts de production, l’idée consistait à reprendre le principe de construction de la Delirium en ayant recours pour le boîtier à des injections plastiques de précision parfaitement maîtrisées depuis l’Astron. En 1982, une série pilote était lancée aux États-Unis. Cette pièce, baptisée Swatch Quartz sous la référence GB101, devait ensuite amorcer une vraie saga qui fait déjà partie de l’histoire horlogère helvétique. Et pour cause, lors des 30 ans du modèle célébré en 2013, plus de 400 millions de Swatch avaient trouvé preneurs…

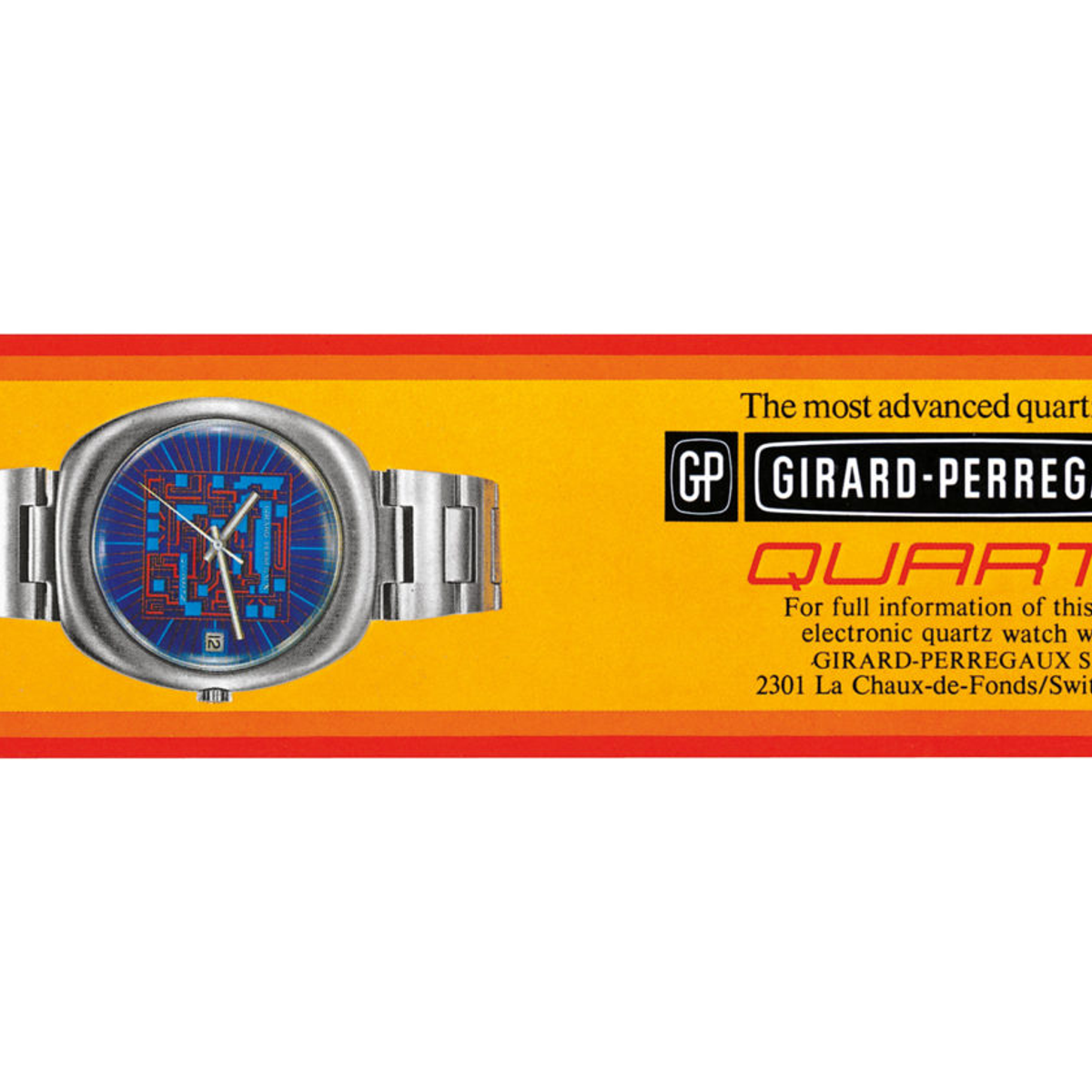

Tout était calme dans les vallées du Jura, et pourtant un véritable séisme aux antipodes n’allait pas tarder à précipiter la chute de la mécanique horlogère. Ce que les ingénieurs des années 1970 ont considéré comme un véritable « tsunami » a en réalité pour origine la volonté d’un dirigeant japonais. Tsuneya Nakamura, directeur de Seiko depuis 1963, avait en effet mis tout en œuvre pour gagner la course dans la maîtrise de la technologie du quartz. En moins de trois ans, le monde allait changer avec des horlogers comme Ulysse Nardin, présents aux concours de chronométrie de Neuchâtel dès 1965 avec leurs premiers prototypes de montres pilotées par un quartz. Les résultats obtenus auraient facilement pu laisser croire à des jours difficiles pour les montres mécaniques. Seulement, faute de réel intérêt, la technologie a vite été reléguée au rang des sciences pures. Jusqu’à ce que Seiko, maison japonaise fondée en 1881 mais parfaitement inconnue des Européens, sorte de l’ombre en 1966 en présentant aux Suisses sa version horlogère à quartz. Quoi qu’il en soit, les horlogers traditionnels n’avaient aucune raison d’être inquiets jusque dans les années 1966 à 1968. Il semblait en effet encore impossible aux entreprises impliquées dans cette voie, comme Girard-Perregaux, Ulysse Nardin ou le Centre électronique horloger, de faire mieux que des prototypes. C’était l’impasse !